Il 7 e l'8 novembre a Perugia si svolgerà il "Festival della malinconia", nell'ambito di "Umbria green festival".

L'evento si propone di esplorare la malinconia come esperienza interiore, un tempo sospeso, ma anche come possibile legame tra l'arte, le emozioni e il pensiero.

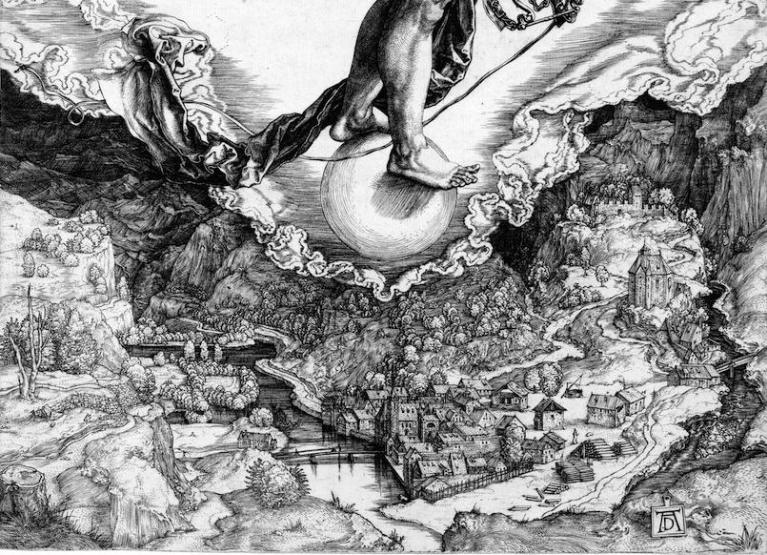

"La malinconia è l'aspirazione a un altrove che non abbiamo mai conosciuto": la frase è attribuita a Charles Baudelaire. Per questo scrittore francese la malinconia non è solo tristezza, ma anche desiderio di un "altrove" irraggiungibile, è voglia di infinito e di bellezza, lontani dalla realtà, dallo "spleen".

Il sostantivo inglese"spleen" (= milza) evoca l'antica medicina ippocratica, la quale credeva quest'organo del corpo la causa del nero "umore" (= bile nera), cioé della malinconia, propria di vari scrittori inglesi e francesi delle correnti letterarie del Romanticismo e del Decadentismo.

Nella raccolta di poesie titolata "I fiori del male" (Les fleurs du mal) pubblicata nel 1857, Baudelaire esplora temi come il peccato, la morte, la decadenza e la ricerca della bellezza.

autore sconosciuto: "Spleen" (malinconia), 1915

L'evento si propone di esplorare la malinconia come esperienza interiore, un tempo sospeso, ma anche come possibile legame tra l'arte, le emozioni e il pensiero.

"La malinconia è l'aspirazione a un altrove che non abbiamo mai conosciuto": la frase è attribuita a Charles Baudelaire. Per questo scrittore francese la malinconia non è solo tristezza, ma anche desiderio di un "altrove" irraggiungibile, è voglia di infinito e di bellezza, lontani dalla realtà, dallo "spleen".

Il sostantivo inglese"spleen" (= milza) evoca l'antica medicina ippocratica, la quale credeva quest'organo del corpo la causa del nero "umore" (= bile nera), cioé della malinconia, propria di vari scrittori inglesi e francesi delle correnti letterarie del Romanticismo e del Decadentismo.

Nella raccolta di poesie titolata "I fiori del male" (Les fleurs du mal) pubblicata nel 1857, Baudelaire esplora temi come il peccato, la morte, la decadenza e la ricerca della bellezza.

autore sconosciuto: "Spleen" (malinconia), 1915

spesso collocata su una pedana lignea preceduta da gradini.

spesso collocata su una pedana lignea preceduta da gradini.