In questa sezione è possibile argomentare su un libro ?

In caso negativo cancellate questo post. Grazie.

Il professor Alberto De Bernardi, docente di "Storia Contemporanea" all'Università di Bologna, ha recentemente pubblicato il libro titolato: "Il paese dei maccheroni. Storia sociale della pasta", un testo molto interessante, con illustrazioni.

Tutto ebbe inizio, dice l'autore, da quel semplice impasto di acqua e farina, usato fin dall'antichità in tutte le civiltà del Mediterraneo, del Vicino e Medio Oriente, nel Nord Africa, e in parte in quelle indo-europee.

Dalla "lagana" degli antichi Romani agli "itriyya" (vermicelli di grano duro) degli arabi, che esportavano in tutto il Mediterraneo, emersero due versioni principali dell'impasto di acqua e farina per preparare paste di diversi formati:

la "sfoglia", da cui nel Medioevo sarebbero derivati anche i tortelli (pasta fresca ripiena di carni e/o verdure) cucinati in modi diversi;

e gli impasti filiformi, da cui in età moderna sarebbero nati i "maccheroni" e i "vermicelli" (da cui gli spaghetti) e poi altri formati, comunque tutti capaci di essere arricchiti con diversi condimenti e di soddisfare la fame.

Dalla seconda metà del '600 nell'area napoletana la pasta secca di grano duro, come cibo di riempimento, divenne l'alimento capace di far fronte alle carestie, all'inflazione e all'insicurezza alimentare". Assunse una dimensione tale da far definire gli abitanti dei "mangiamaccheroni", favorendo un monofagismo estraneo alle drammatiche conseguenze delle altre diete povere, come, ad esempio, quella basata sulla polenta dell'Italia padana, con conseguente diffusione della pellagra.

Nel Settecento, l'impoverimento delle disponibilità alimentari causò un cambio di abitudini alimentari negli europei dei ceti economicamente disagiati: li costrinse a scegliere cibi in grado di sostituire il calo di proteine dovuto alla scomparsa della carne dalle loro misere mense con prodotti di minor qualità nutrizionale ma di elevato potenziale calorico come mais e patate. La pasta secca permise la loro sopravvivenza alimentare.

La pasta di grano duro ha un contenuto proteico (il glutine), assente nel grano tenero, che la rende un cibo nutriente, indipendentemente dai condimenti con cui si abbina, inoltre la pasta secca ha la caratteristica della conservabilità che la rende facilmente commerciabile e quindi reperibile per i consumatori, senza il supporto di nessuna tecnologia del freddo.

La pasta di grano duro divenne uno straordinario antidoto contro la fame, alimentando una nuova domanda di mercato che venne soddisfatta dalla nascente produzione artigianale. Erano piccole aziende spesso integrate con i mulini, nate vicine ai corsi d'acqua per utilizzare l'energia idrica. Inoltre, disponevano di un nuovo mezzo di produzione, la trafila con il torchio, capace di moltiplicare le capacità produttive di una bottega artigiana.

In queste aziende, situate soprattutto intorno a Napoli (tra Torre Annunziata e Gragnano) e a Genova, nacque la pasta moderna, con i suoi formati, le sue differenti qualità, i suoi circuiti commerciali, che nel corso del XIX secolo si impone come uno dei principali prodotti di esportazione del nostro paese. A questo risultato concorse nella seconda metà dell'Ottocento soprattutto l'emigrazione dei contadini meridionali, che fecero della pasta al pomodoro il loro cibo identitario, nelle piccole o grandi Little Italies che crescevano soprattutto nel Nord America.

Nei primi anni del '900 oltre alle tante piccole imprese artigianali di pastai cominciarono ad affermarsi anche grandi aziende con centinaia di dipendenti, con moderne tecniche produttive che usavano come fonti energetiche l'elettricità e il vapore anziché il vento per essiccare la pasta stessa su sostegni di legno. La grande produzione (con grandi pastifici in Emilia, Abruzzo, Campania, Puglia, Umbria e Lazio) ebbe bisogno dell'ampliamento delle reti commerciali e del marketing.

La pasta come primo piatto s'impose nella cucina degli italiani, trasformandoli in un popolo di "mangiamaccheroni"

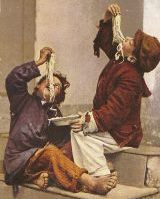

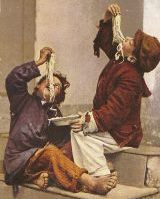

Saverio della Gatta: "La bottega del maccheronaro", 1822

Il boom economico degli anni '50-'70 dello scorso secolo favorì l'ingresso della carne nella dieta degli italiani, ma anche un sorprendente incremento dei consumi di pasta.

L'Italia è il primo produttore, il primo consumatore e il primo esportatore di pasta al mondo.

Questa è la marca della pasta preferita da Jacopus.

In caso negativo cancellate questo post. Grazie.

Il professor Alberto De Bernardi, docente di "Storia Contemporanea" all'Università di Bologna, ha recentemente pubblicato il libro titolato: "Il paese dei maccheroni. Storia sociale della pasta", un testo molto interessante, con illustrazioni.

Tutto ebbe inizio, dice l'autore, da quel semplice impasto di acqua e farina, usato fin dall'antichità in tutte le civiltà del Mediterraneo, del Vicino e Medio Oriente, nel Nord Africa, e in parte in quelle indo-europee.

Dalla "lagana" degli antichi Romani agli "itriyya" (vermicelli di grano duro) degli arabi, che esportavano in tutto il Mediterraneo, emersero due versioni principali dell'impasto di acqua e farina per preparare paste di diversi formati:

la "sfoglia", da cui nel Medioevo sarebbero derivati anche i tortelli (pasta fresca ripiena di carni e/o verdure) cucinati in modi diversi;

e gli impasti filiformi, da cui in età moderna sarebbero nati i "maccheroni" e i "vermicelli" (da cui gli spaghetti) e poi altri formati, comunque tutti capaci di essere arricchiti con diversi condimenti e di soddisfare la fame.

Dalla seconda metà del '600 nell'area napoletana la pasta secca di grano duro, come cibo di riempimento, divenne l'alimento capace di far fronte alle carestie, all'inflazione e all'insicurezza alimentare". Assunse una dimensione tale da far definire gli abitanti dei "mangiamaccheroni", favorendo un monofagismo estraneo alle drammatiche conseguenze delle altre diete povere, come, ad esempio, quella basata sulla polenta dell'Italia padana, con conseguente diffusione della pellagra.

Nel Settecento, l'impoverimento delle disponibilità alimentari causò un cambio di abitudini alimentari negli europei dei ceti economicamente disagiati: li costrinse a scegliere cibi in grado di sostituire il calo di proteine dovuto alla scomparsa della carne dalle loro misere mense con prodotti di minor qualità nutrizionale ma di elevato potenziale calorico come mais e patate. La pasta secca permise la loro sopravvivenza alimentare.

La pasta di grano duro ha un contenuto proteico (il glutine), assente nel grano tenero, che la rende un cibo nutriente, indipendentemente dai condimenti con cui si abbina, inoltre la pasta secca ha la caratteristica della conservabilità che la rende facilmente commerciabile e quindi reperibile per i consumatori, senza il supporto di nessuna tecnologia del freddo.

La pasta di grano duro divenne uno straordinario antidoto contro la fame, alimentando una nuova domanda di mercato che venne soddisfatta dalla nascente produzione artigianale. Erano piccole aziende spesso integrate con i mulini, nate vicine ai corsi d'acqua per utilizzare l'energia idrica. Inoltre, disponevano di un nuovo mezzo di produzione, la trafila con il torchio, capace di moltiplicare le capacità produttive di una bottega artigiana.

In queste aziende, situate soprattutto intorno a Napoli (tra Torre Annunziata e Gragnano) e a Genova, nacque la pasta moderna, con i suoi formati, le sue differenti qualità, i suoi circuiti commerciali, che nel corso del XIX secolo si impone come uno dei principali prodotti di esportazione del nostro paese. A questo risultato concorse nella seconda metà dell'Ottocento soprattutto l'emigrazione dei contadini meridionali, che fecero della pasta al pomodoro il loro cibo identitario, nelle piccole o grandi Little Italies che crescevano soprattutto nel Nord America.

Nei primi anni del '900 oltre alle tante piccole imprese artigianali di pastai cominciarono ad affermarsi anche grandi aziende con centinaia di dipendenti, con moderne tecniche produttive che usavano come fonti energetiche l'elettricità e il vapore anziché il vento per essiccare la pasta stessa su sostegni di legno. La grande produzione (con grandi pastifici in Emilia, Abruzzo, Campania, Puglia, Umbria e Lazio) ebbe bisogno dell'ampliamento delle reti commerciali e del marketing.

La pasta come primo piatto s'impose nella cucina degli italiani, trasformandoli in un popolo di "mangiamaccheroni"

Saverio della Gatta: "La bottega del maccheronaro", 1822

Il boom economico degli anni '50-'70 dello scorso secolo favorì l'ingresso della carne nella dieta degli italiani, ma anche un sorprendente incremento dei consumi di pasta.

L'Italia è il primo produttore, il primo consumatore e il primo esportatore di pasta al mondo.

Questa è la marca della pasta preferita da Jacopus.