Citazione di: Aumkaara il 13 Ottobre 2020, 11:11:44 AMQuesto passo del tuo post mi ha fatto ricordare, per associazione mentale, un articolo (link, dopo la lettura lasciai anche un commento) in cui, se non ricordo male, si parla di "realismo depressivo" come esperienza ambigua, sull'insidioso crinale fra patologia e "retta visione", fra eccesso di emotività (pessimismo) e assenza di filtro cognitivo ("oggettivismo depersonalizzato").

il discorso sarebbe diverso per coloro che hanno pesanti problemi emotivi o psichici, che, se sperimentassero negativamente tale "vuoto di sè", potrebbero ricevere ulteriori forti disagi e probabilmente gli andrebbe diagnosticata e curata una qualche forma di derealizzazione o depersonalizzazione (da ciò però si potrebbe dedurre che spesso l'unica differenza tra il dichiarare una esperienza come malattia mentale ed il dichiararla invece come positiva esperienza interiore poco comune, sta solo nel modo in cui viene vissuta).

- Benvenuto su LOGOS.

Questa sezione ti permette di visualizzare tutti i messaggi inviati da questo utente. Nota: puoi vedere solo i messaggi inviati nelle aree dove hai l'accesso.

#1126

Tematiche Spirituali / Re:Kénosis, Nirvâńa, Fanâ', ecc...

14 Ottobre 2020, 21:52:08 PM #1127

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

14 Ottobre 2020, 00:19:51 AMCitazione di: InVerno il 13 Ottobre 2020, 23:29:06 PMIl mio post che citi è in risposta a Dante che mi legge come "assolutista della logica", intendendo con questo, se non l'ho frainteso, l'esser fautore di un approccio esclusivamente analitico-razionale alla realtà. Quando affermo che «una buona parte della dimensione tipicamente umana non è compatibile né riducibile alla logica formale (arte, emozioni, relazioni interpersonali, etc.)» non parlo tuttavia di «ragioni del cuore», ma piuttosto di componenti della vita umana, sociale e individuale, che non sono compatibili (emozioni) e riducibili (arte, relazioni interpersonali) alla «logica formale» (ovvero sillogismi, fallacie, proposizioni, etc.), il che non significa che tali componenti non abbiano una loro "logica", se intesa genericamente come struttura o regolarità o causalità o intelligibilità; non a caso poco prima ho anche scritto:

Non mi occupo di lettere maiuscole, di assoluti e altre nuvole aristofanee, ma possiamo terminare questo meme delle "ragioni del cuore"? Che arte sarebbe illogica? Ognuna ha una sua logica, molte logiche,

Citazione di: Phil il 13 Ottobre 2020, 16:34:02 PM

Secondo me la forma logica non può essere un assoluto, perché di logiche ne esistono tante (senza scendere nei dettagli)

#1128

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

13 Ottobre 2020, 17:05:47 PMCitazione di: Dante il Pedante il 13 Ottobre 2020, 16:49:34 PMIntendi che avrei fatto meglio ad usare una risposta meno logica o illogica?

Infatti usi la logica per affermare che logicamente per pescare diversi tipi di pesci servono diversi tipi di canne

Il fiume del discorso era pertinente alla logica (infatti ho pescato una risposta); quale canna avrei dovuto usare, secondo te? E per pescare cosa?

P.s.

Come suggerito prima:

Citazione di: Phil il 13 Ottobre 2020, 11:51:26 AM

forse fraintendi l'utilizzo di uno strumento con la sua assolutizzazione

#1129

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

13 Ottobre 2020, 16:34:02 PM

Secondo me la forma logica non può essere un assoluto, perché di logiche ne esistono tante (senza scendere nei dettagli) e perché una buona parte della dimensione tipicamente umana non è compatibile né riducibile alla logica formale (arte, emozioni, relazioni interpersonali, etc.). Come notato altrove, l'uso inflazionato e vago di «assoluto», soprattutto inteso come sostantivo, può creare confusione e/o ridondanza.

A seconda del fiume e di ciò che si intende pescare, l'utilizzo di una canna piuttosto che un'altra, fa la differenza; avere una sola canna comporta una dieta monotona (e il rischio di non pescare nulla, se si è di fronte al fiume "sbagliato").

A seconda del fiume e di ciò che si intende pescare, l'utilizzo di una canna piuttosto che un'altra, fa la differenza; avere una sola canna comporta una dieta monotona (e il rischio di non pescare nulla, se si è di fronte al fiume "sbagliato").

#1130

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

13 Ottobre 2020, 11:51:26 AMCitazione di: Dante il Pedante il 13 Ottobre 2020, 00:47:00 AMFondamentale è allora distinguere fra i tipi di assoluto: la morte, il cambiamento, etc. sono dati di fatto (umanamente/umanisticamente parlando), non sono postulazioni o assolutizzazioni indimostrabili; non rientrano in «ognuno ha i suoi», per fede, per scelta o altro. Qualcuno può anche vivere senza "assoluti personalizzati", ma non può "assolutamente" esimersi dal (generalizziamo) fare i conti con la morte, il cambiamento, etc.

Non si può infatti vivere senza assoluti.Ognuno ha i suoi ,ma molti ne condividiamo.

Il rischio è invece quello di ragionare con assoluti personali e presupporre che quindi anche gli altri debbano averne (assolutizzando l'ipotetica necessità dell'assolutizzazione). Quando ad esempio affermi che, per te, assolutizzo la logica (grazie per il feedback), forse fraintendi l'utilizzo di uno strumento con la sua assolutizzazione: se mi vedi pescare trote con l'apposita canna, non significa che non ne abbia altre (vedi le sviolinate che ho fatto in passato allo zen e al postmoderno, entrambi quasi anti-logica), o che abbia scelto di mangiare solo trote, che la trota sia il mio animale-totem o che sia adepto del "culto della Trota".

Ti segnalo inoltre che se, come dici, "si vede il bersaglio" della domanda (sul senso della vita), allora la domanda sul «qual è» è già diventata risposta (e quindi concordo che possano non servire ulteriori riflessioni sul domandare); tuttavia, sei davvero sicuro che sia così nitidamente visibile? Non sarà una questione di "visione/vista" individuale?

@Aumkaara

La diplomazia del mediare fra posizioni divergenti rischia di suggerirci anche una mediazione fra astrologia e astronomia, fra poesia e scienza, etc. generando ibridi e contaminazioni non sempre coerenti e percorribili (talvolta schizofrenicamente bipolari); ben venga la comprensione della prospettiva altrui, ma non sempre si può vivere di compromessi e "vie di mezzo" (senza offesa per Nagarjuna e Chandrakirti).

#1131

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

11 Ottobre 2020, 21:13:15 PMCitazione di: Dante il Pedante il 11 Ottobre 2020, 20:21:21 PMCorreggimi se sbaglio, ma non ho proposto un'infinita catena di domande, ho parlato solo di doppia domanda: la domanda principale e quella sul senso specifico di tale domandare. La seconda può comportare ulteriori sotto-domande, ma non certo infinite: si tratta di chiarire il significato delle parole usate nella domanda («senso» in relazione a «vita», «quale» piuttosto che «se») e non vedo come riflettere su ciò che compone la domanda possa ingarbugliare la questione, essere circolare o oltrepassare il senso della domanda stessa.

SE inizi a domandarti il perché della domanda,poi devi chiederti il perché del perché della domanda,poi il perché del perchè del perchè,e non c'è fine.Questo a casa mia si chiama [...] oltrepassare il senso della domanda.[...] l'eccesso di circolarità ingarbuglia il pensiero che non trova più nemmeno la sua premessa da cui è partito.

Il pensiero che va «diritto come una freccia», se vuole centrare il bersaglio, non deve forse essere accompagnato dal pensiero che si chiede dov'è (e se c'è) il bersaglio?

@Ipazia

Il senso è anzitutto convenzione (tanto per la linguistica quanto per lo zen), non è una qualità o un attributo intrinseco della materia o della realtà; altrimenti il senso-della-vita sarebbe oggetto di studio di una scienza empirica (da non confondere con il fatto che la vita sia fenomeno empirico; vedi precedente distinzione fra funzionalismo "ontologico" e valori umanistici). Per cui, come da topic, il senso può essere assolutamente postulato dal soggetto, che dovrà poi riscontrarne la compatibilità con ciò che lo circonda e con le sue scelte di vita.

#1132

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

11 Ottobre 2020, 17:30:19 PMCitazione di: Dante il Pedante il 11 Ottobre 2020, 16:36:00 PMCome già accennato qualche giorno fa, ogni domanda filosofica è sempre doppia e quella sul senso della vita non fa eccezione: la domanda sul senso contiene anche quella sul senso della domanda. Detto meno in sintesi: prima di partire alla ricerca del senso della vita, prima di chiedersi se è assoluto/relativo oppure atto umile o arrogante, prima di interrogare chi in fondo si occupa d'altro (le scienze), per me bisognerebbe interrogarsi sulla domanda stessa: che significa «senso della vita»?

domanfarsi il senso della vita è umile o arrogante?E' una domanda relativa o assoluta per l'individuo incarognito dalla vita?Non l'occidentale giovane medio scopatore in piene salute con buon impegno e carriera di sales manager,ma per tutti gli altri che ricevono bombe in testa o muoiono di orribili malattie,ecc.ecc.

Prima di chiedermi qual è, dovrei chiedermi se c'è, come faccio a saperlo e quali indizi ho a disposizione per l'indagine. Rispondere con un dogmatico «deve esserci perché in molti se ne sono interrogati» o «perché la vita deve avere un senso» (perché?), è la morte del pensiero critico e del fare filosofia.

La domanda va secondo me affrontata prima nel suo significato, che eventualmente agevolerà (o rivelerà insensata) la ricerca della riposta.

#1133

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

11 Ottobre 2020, 12:37:31 PMCitazione di: green demetr il 10 Ottobre 2020, 23:14:03 PMIl funzionalismo, a cui alludo come "surrogato a misura d'uomo" dell'Ontologia (pensata anticamente "a misura d'Essere"), può fare a meno del concetto di assoluto, nel senso che può impostare, più che un'ontologia in fieri, un pragmatismo (@Dante: senza frusta, almeno finché focalizziamo la conoscenza fuori dall'uso "politico" della conoscenza) che sappia distinguere la "meccanica" dell'evento dalla sua (sovra)interpretazione umanistica. Non perché quest'ultima vada avversata o evitata, ma solo per verificare se il valore attribuito all'evento abbia preso il sopravvento su ciò che l'evento è, almeno secondo il metodo delle discipline che lo studiano (e, al di sotto di aneliti assolutistici, tale studio è tutto ciò che, umanamente, l'evento è). Verifica, metodo di studio e identità dell'evento basati su criteri assoluti? La domanda è ormai così retorica (e controfattuale) da perdere quasi di senso.

se invece la questione è legata al mero funzionalismo, e non all'oggetto, allora saremmo in un ambito dove il concetto di assoluto è un assoluto relativo.

Ma senza assoluto nessun pensiero della morte e dunque della vita.

In ultima analisi questo pensare è anche un invito a non pensare, in assoluto.

Quindi non è, secondo me, «un invito a non pensare», piuttosto è un invito a pensare senza il tono epocale e grandioso delle ontologie assolutistiche (rivelatesi tanto poetanti quanto impotenti di fronte all'epistemologia laboriosa della scienza), forse dissimulatamente inconsapevoli di come lo sguardo umano dipenda da come è fatto l'occhio più che da ciò a cui esso si rivolge (v. implicazioni della quarta domanda kantiana).

In un pensare umile ed aperto, la vita è lo sfondo di ogni funzionare e di ogni pensare, perché ne è la condizione di possibilità, mentre la morte è l'arresto di tale funzionamento; rimangono nondimeno in gioco tutte le onto-elegie e narrazioni culturali sul valore della vita, valore che (come detto sopra), se si vuol parlare di ontologia (o ciò che ne resta), va a mio avviso pertinentemente distinto, seppur non cancellato, dalla "meccanica" del "ciò che è".

#1134

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

10 Ottobre 2020, 22:09:01 PM

Parlando di domande fondamentali, è manualistico ricordare che, a suo tempo, Kant ne individuò quattro: cosa posso conoscere (ontologia, gnoseologia)? Cosa devo fare (etica, politica)? Cosa è lecito sperare (sentimento estetico e te(le)ologia)? Cos'è l'uomo (antropologia)?

L'ultima mi sembra essere la più "retroattiva", condizionante e fondante.

L'ultima mi sembra essere la più "retroattiva", condizionante e fondante.

#1135

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

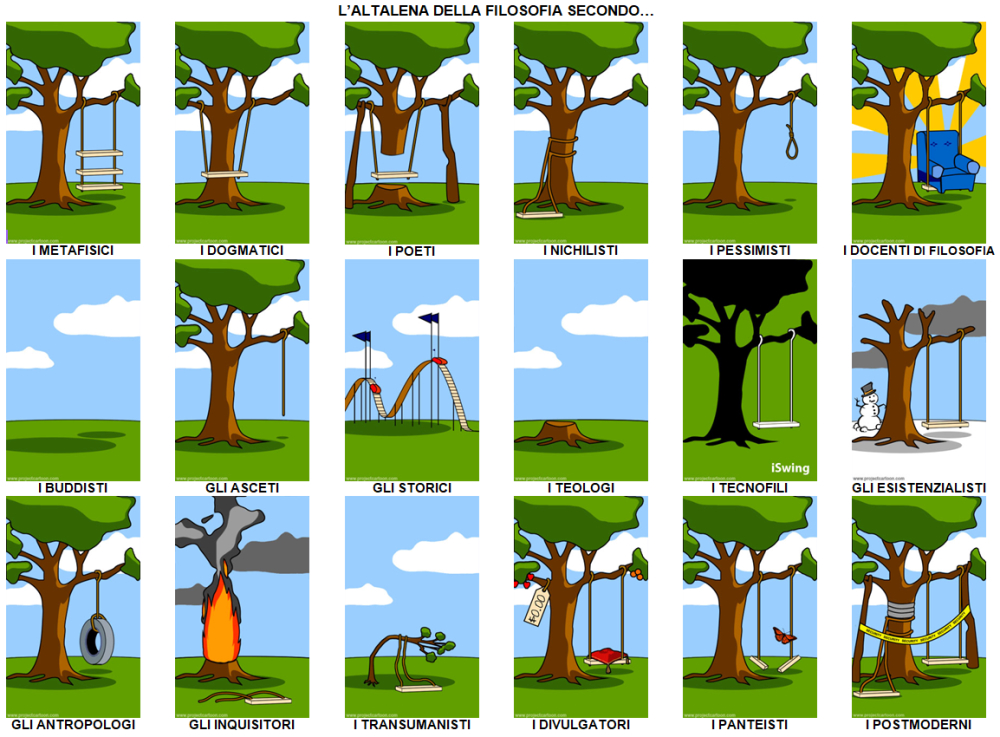

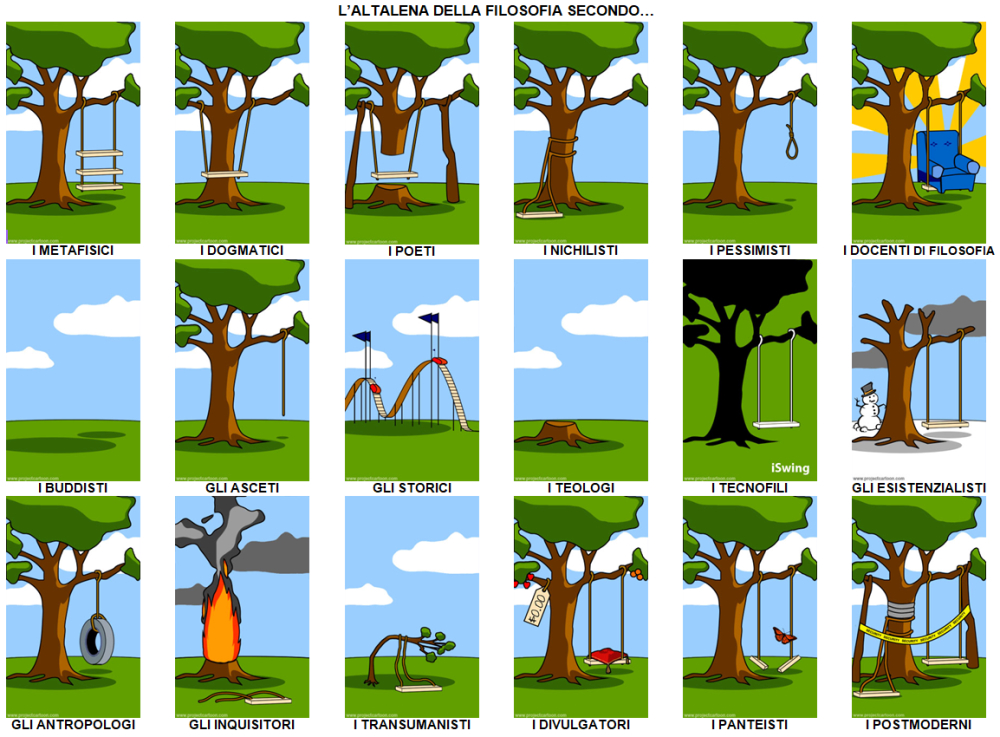

10 Ottobre 2020, 16:17:10 PMCitazione di: Dante il Pedante il 10 Ottobre 2020, 11:51:58 AMEppure mi sembra che quella dei tecnofili prometta bene; ancor meglio quella dei divulgatori... concordo che quella degli "antropofaghi" sia piuttosto scomoda, ai limiti dell'indigesto; quella dei dogmatici è comunque pericolosa per il rischio di schiantarsi sull'albero quando l'altalena torna giù; quella degli asceti potrebbe prestarsi al gioco, ma richiede di saper tenere una solida presa abbastanza a lungo (non è per bambini); quella dei postmoderni è confinata (e sappiamo quanto i bambini amino trasgredire); in alternativa c'è quella dei buddisti che è un prato verde dove scorrazzare. Mi unisco comunque all'invito alla (pre)meditazione.

credo che un bambino innocente che non sa nulla di filosofia sceglierebbe la seconda immagine,quella dei dommatici perchè di tutte è l'unica che gli permetterebbe veramente di giocare a dondolarsi(anche quella degli antropofaghi ma è scomodissima).Con un incredibile rovesciamento la più odiata dai filosofi diventa la più bella per un bimbo innocente (lasciate che i bimbi vengano a me...meditate gente ,meditate

)

Sui molti alberi mancanti, non mi resta che ribadire la limitatezza del materiale a disposizione (dichiarando la mia sottintesa incapacità a produrne di nuovo):

Citazione di: Phil il 10 Ottobre 2020, 11:01:56 AM

ho usato tutte le immagini fornite da quel sito, cercando di trovare gli abbinamenti per ognuna [...] senza escluderne nessuna

@Ipazia

Concordo sulla generale difficoltà che hanno i sistemi a (auto)valutarsi dall'esterno (perciò un confronto in disaccordo è spesso utile); quando ci provano, talvolta sembra che gli altri sistemi perseverino nell'"andar per funghi", mentre il proprio sistema, ovviamente, è «perfettamente fruibile da chiunque» (con le dovute postille del caso). Ci sarebbe almeno un (meta)sistema che non si pone come migliore degli altri, proprio perché li presuppone (è su un altro piano), rilasciando le sue spore dalla antropologia culturale alla logica formale passando per l'ermeneutica; che sia il sistema dell'accademia dei Puffi?

#1136

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

10 Ottobre 2020, 11:01:56 AM

Giusta osservazione (non ci crederai, ma me l'aspettavo), seppur dovuta ad una mia mancanza esplicativa: ho usato tutte le immagini fornite da quel sito, cercando di trovare gli abbinamenti per ognuna; non ho scelto le immagini in base a chi volessi stigmatizzare, bensì il contrario: sono partito dalle immagini date e ho provato a fare gli abbinamenti senza escluderne nessuna (come dimostra il caso degli inquisitori; non ho trovato di meglio da abbinare al fuoco... forse Eraclito?).

Fra le immagini disponibili non so quale si presterebbe a raffigurare il relativismo; in mia rappresentanza ce ne sono comunque già due (e, detto fra noi, al di là delle etichette altrui, sono quelle in cui mi riconosco di più).

Fra le immagini disponibili non so quale si presterebbe a raffigurare il relativismo; in mia rappresentanza ce ne sono comunque già due (e, detto fra noi, al di là delle etichette altrui, sono quelle in cui mi riconosco di più).

#1137

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

09 Ottobre 2020, 22:19:02 PM

La domanda di Aumkaara mi ha fatto notare che forse le immagini del poster (che non vuole certo essere un paper filosofico) risultano più sensate con una spiegazione; quindi, nell'ordine:

dogmatici: l'altalena non oscilla liberamente, c'è un punto (il dogma-tronco) che non può essere superato e da cui si deve partire

poeti: l'altalena è appesa su una struttura insolita, il tronco sembra sospeso e la fruizione non è facile; è affascinante, ma non invitante per tutti (qualcuno direbbe che è troppo complicata e non ce n'era bisogno)

nichilisti: una prospettiva con il sedile per terra, senza slanci verso il cielo, il moto è annichilito dalla mancanza di sollevamento-sollievo

pessimisti: piuttosto eloquente il tema della morte e della sofferenza

docenti: ci si trovano a loro agio, nulla di più comodo e illuminante

buddisti: c'è solo un'ombra, un'apparenza, quasi un'illusione, ma essenzialmente la visuale è vuota (il pluricitato sunyata, lo enso, etc.)

asceti: ardua ascesa di sacrificio fino al ramo su cui appollaiarsi (come facevano i dendriti)

storici: un lungo percorso fra alti e bassi

teologi: l'importante sono le radici, cioè il pensiero antico e medievale; nessuna frivola altalena con cui trastullarsi

tecnofili: l'altalena ha il suo momento di tendenza (emerge candida in contrasto all'albero scuro), un nome moderno e anglofono: iSwing («swing» significa oscillare, preceduto dalla «i», sulla scia di iPod, iPhone, etc.)

esistenzialisti: nell'aria un po' malinconica, sotto un cielo di grigie nubi, sullo sfondo c'è l'Altro, distante ma presente, sebbene possa sciogliersi (solipsismo latente)

antropologi: l'uomo inventa la ruota e le trova anche un uso alternativo, elogio della "plasticità" dei sapiens

inquisitori: le radici (v. sopra) non gradiscono il tronco e i rami; chi ha detto «altalena»?

transumanisti: il meglio deve venire, per ora l'albero è ancora troppo giovane, ma già è "connesso" all'altalena

divulgatori: albero con frutti, altalena comoda e gratis; tutto troppo facile?

panteisti: una delicata farfalla spezza l'altalena, per la natura (sive Deus) il fare umano è caduco e a malapena d'intralcio

postmoderni: delimitata la "scena del (dis)crimine", le altalene (plurale d'obbligo) non sono più fruibili

dogmatici: l'altalena non oscilla liberamente, c'è un punto (il dogma-tronco) che non può essere superato e da cui si deve partire

poeti: l'altalena è appesa su una struttura insolita, il tronco sembra sospeso e la fruizione non è facile; è affascinante, ma non invitante per tutti (qualcuno direbbe che è troppo complicata e non ce n'era bisogno)

nichilisti: una prospettiva con il sedile per terra, senza slanci verso il cielo, il moto è annichilito dalla mancanza di sollevamento-sollievo

pessimisti: piuttosto eloquente il tema della morte e della sofferenza

docenti: ci si trovano a loro agio, nulla di più comodo e illuminante

buddisti: c'è solo un'ombra, un'apparenza, quasi un'illusione, ma essenzialmente la visuale è vuota (il pluricitato sunyata, lo enso, etc.)

asceti: ardua ascesa di sacrificio fino al ramo su cui appollaiarsi (come facevano i dendriti)

storici: un lungo percorso fra alti e bassi

teologi: l'importante sono le radici, cioè il pensiero antico e medievale; nessuna frivola altalena con cui trastullarsi

tecnofili: l'altalena ha il suo momento di tendenza (emerge candida in contrasto all'albero scuro), un nome moderno e anglofono: iSwing («swing» significa oscillare, preceduto dalla «i», sulla scia di iPod, iPhone, etc.)

esistenzialisti: nell'aria un po' malinconica, sotto un cielo di grigie nubi, sullo sfondo c'è l'Altro, distante ma presente, sebbene possa sciogliersi (solipsismo latente)

antropologi: l'uomo inventa la ruota e le trova anche un uso alternativo, elogio della "plasticità" dei sapiens

inquisitori: le radici (v. sopra) non gradiscono il tronco e i rami; chi ha detto «altalena»?

transumanisti: il meglio deve venire, per ora l'albero è ancora troppo giovane, ma già è "connesso" all'altalena

divulgatori: albero con frutti, altalena comoda e gratis; tutto troppo facile?

panteisti: una delicata farfalla spezza l'altalena, per la natura (sive Deus) il fare umano è caduco e a malapena d'intralcio

postmoderni: delimitata la "scena del (dis)crimine", le altalene (plurale d'obbligo) non sono più fruibili

#1138

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

09 Ottobre 2020, 20:55:23 PM

Fra le righe, o meglio, fra i sedili, c'è il motto del celebre rasoio «gli elementi non sono da moltiplicare oltre il necessario»; la metafisica (chiaramente generalizzo, almeno tanto quanto ironizzo) ha una tendenza a moltiplicare i "piani" (e le entità); ad esempio: mondo materiale, mondo delle idee e mondo della Trascendenza, Divinità, Assoluto, etc.

#1139

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

09 Ottobre 2020, 14:49:28 PM

Sui differenti modi di intendere la filosofia, usando immagini dal (defunto) sito projectcartoon.com (che lasciava personalizzare le didascalie), propongo questo poster (cliccarci per ingrandirlo):

#1140

Tematiche Filosofiche / Re:I postulanti dell'Assoluto - Approfondimenti.

09 Ottobre 2020, 12:35:32 PMCitazione di: Lou il 09 Ottobre 2020, 09:32:01 AMAndrei anche oltre fino ad affermare che tanto la filosofia quanto la scienza (quanto la filosofia della scienza e le scienze filosofiche) si fondano più sui principi (del metodo, del paradigma, etc.) che sui dati, poiché ogni dato è (in)formato dai principi metodologici (e prospettici) di chi se ne occupa. Come si suol dire, la realtà viene fatta a fette a seconda del coltello che si usa, dalla mano che lo stringe e dalla mente che la guida.

una conoscenza può essere fondata sui principi, come nel caso della filosofia. Un tipo di conoscenza razionale.

Ciò non significa certo che la realtà in sé sia "creata" da principi o idee umani, ma solo che nel rapportarci al mondo vediamo categorie se siamo uomini, vediamo pixel se siamo computer, vediamo altro se siamo altro; il metodo condiziona il risultato (come ben rappresentato dalle scene di pesca e caccia di Dante e Viator); senza che ciò comprometta una fruizione funzionale e funzionante del mondo (funzionalità pragmatica che ci conferma che un paradigma non vale l'altro, ma ce ne possono essere molteplici).

Il famigerato "mito del dato" (Sellars) appartiene ad una "mitologia (non teologia)" umanistica e corrispondentista che è quanto di più ontologicamente spontaneo e legittimo possa esserci per un pensatore umano: la ragione intersoggettiva non può che produrre convenzionalità euristica, con il rischio di confondere la sintesi passiva (Husserl) con la neutralità cognitiva (confondere il darsi degli oggetti con il riceverli senza deformazioni dovute al proprio esser-uomo). Tuttavia, nella consapevolezza di tale mitologia esplicativa (prima che produttiva/performativa), l'ontologia diventa, secondo me, una questione di conoscenza fruibile, non di conoscenza assoluta e perfetta (come anelato dalla cultura antropocentrico-umanista, ancora ben pulsante, nata prima dell'autocomprensione analitica e "meta-umanista" del tardo novecento).