L'Accademia d'arte grammatica  è una "società segreta" che ha come sacro testo il vocabolario per ingaggiare cacce ai tesori linguistici, tenendo conto anche delle variabili territoriali.

è una "società segreta" che ha come sacro testo il vocabolario per ingaggiare cacce ai tesori linguistici, tenendo conto anche delle variabili territoriali.

Per farne sapere di più il linguista Giuseppe Antonelli, docente di "Storia della lingua italiana" all'Università di Pavia ha pubblicato il libro titolato: "Il mago delle parole" (edit. Einaudi).

Apprendere bene la nostra lingua italiana è un'avventura conoscitiva e di libertà. Aiuta a diventare cittadini autonomi, mai sudditi del potere politico, di quello intellettuale, dei media e dei social.

L'autore invita a "rivoltare" le parole fino a trovarne il lato che ci piace di più, fino a trovare ogni volta l'incastro giusto per ciò che vogliamo dire.

Non fermarsi mai alla superficie, non accontentarsi mai del primo significato, ma scavare a fondo per capire che cosa vogliono dire le parole che ascoltiamo.

La grammatica non è noiosa ma intrigante.

Il sostantivo "grammàtica" deriva dall'omonima parola in lingua latina e questa dal greco grammatiké, con riferimento all'arte o tecnica della scrittura.

Grammatiké deriva a sua volta dal greco gráphein (= scrivere).

Etimologicamente "grammàtica" allude all'arte di scrivere, ma nell'ambito della linguistica la grammatica fa riferimento al complesso di norme o regole necessarie per formare frasi, sintagmi e parole di una determinata lingua.

Gentile da Fabriano e collaboratori, frammenti del ciclo di affreschi realizzati tra il 1411 e il 1412 nella Sala delle Arti liberali e dei Pianeti, Palazzo Trinci, Foligno.

Sulla destra si vede il dipinto dell'allegoria della grammatica.

:max_bytes(150000):strip_icc()/arithmetic-450081821x-56aa26a65f9b58b7d000fe90.jpg)

particolare

Luca della Robbia, Prisciano e la grammatica, ex formella del "Campanile di Giotto" 1437-1439, Museo dell'Opera del duomo, Firenze

Il campanile di Giotto è la torre campanaria del duomo, dedicato a "Santa Maria del Fiore.

Chi era Prisciano ? Un grammatico del VI secolo. Il suo nome: Priscianus Caesariensis, nato a Cesarea, in Mauritania, l'attuale Cherchell, in Algeria. In quel tempo la città nordafricana di Cesarea era la capitale della provincia romana della Mauritania.

Prisciano scrisse le "Istituzioni di grammatica, che divenne l'abituale libro di testo per lo studio del latino durante il Medioevo.

è una "società segreta" che ha come sacro testo il vocabolario per ingaggiare cacce ai tesori linguistici, tenendo conto anche delle variabili territoriali.

è una "società segreta" che ha come sacro testo il vocabolario per ingaggiare cacce ai tesori linguistici, tenendo conto anche delle variabili territoriali. Per farne sapere di più il linguista Giuseppe Antonelli, docente di "Storia della lingua italiana" all'Università di Pavia ha pubblicato il libro titolato: "Il mago delle parole" (edit. Einaudi).

Apprendere bene la nostra lingua italiana è un'avventura conoscitiva e di libertà. Aiuta a diventare cittadini autonomi, mai sudditi del potere politico, di quello intellettuale, dei media e dei social.

L'autore invita a "rivoltare" le parole fino a trovarne il lato che ci piace di più, fino a trovare ogni volta l'incastro giusto per ciò che vogliamo dire.

Non fermarsi mai alla superficie, non accontentarsi mai del primo significato, ma scavare a fondo per capire che cosa vogliono dire le parole che ascoltiamo.

La grammatica non è noiosa ma intrigante.

Il sostantivo "grammàtica" deriva dall'omonima parola in lingua latina e questa dal greco grammatiké, con riferimento all'arte o tecnica della scrittura.

Grammatiké deriva a sua volta dal greco gráphein (= scrivere).

Etimologicamente "grammàtica" allude all'arte di scrivere, ma nell'ambito della linguistica la grammatica fa riferimento al complesso di norme o regole necessarie per formare frasi, sintagmi e parole di una determinata lingua.

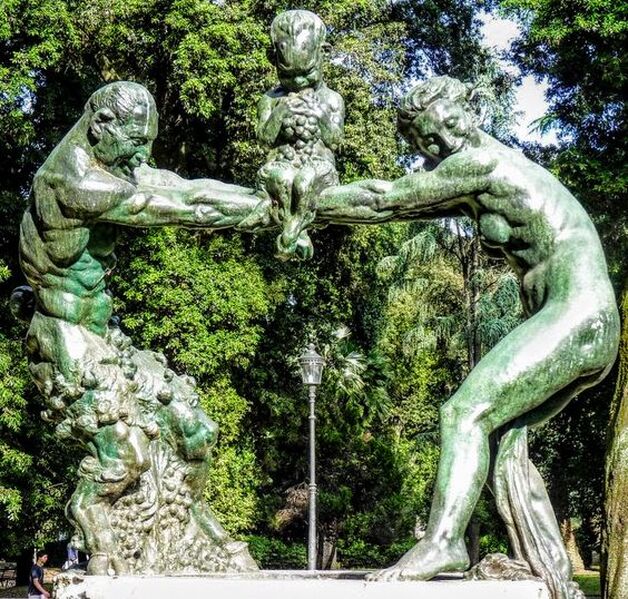

Gentile da Fabriano e collaboratori, frammenti del ciclo di affreschi realizzati tra il 1411 e il 1412 nella Sala delle Arti liberali e dei Pianeti, Palazzo Trinci, Foligno.

Sulla destra si vede il dipinto dell'allegoria della grammatica.

:max_bytes(150000):strip_icc()/arithmetic-450081821x-56aa26a65f9b58b7d000fe90.jpg)

particolare

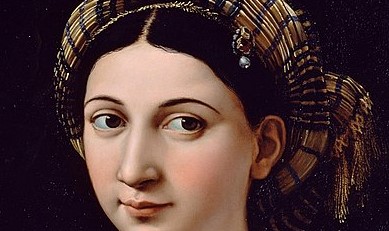

Luca della Robbia, Prisciano e la grammatica, ex formella del "Campanile di Giotto" 1437-1439, Museo dell'Opera del duomo, Firenze

Il campanile di Giotto è la torre campanaria del duomo, dedicato a "Santa Maria del Fiore.

Chi era Prisciano ? Un grammatico del VI secolo. Il suo nome: Priscianus Caesariensis, nato a Cesarea, in Mauritania, l'attuale Cherchell, in Algeria. In quel tempo la città nordafricana di Cesarea era la capitale della provincia romana della Mauritania.

Prisciano scrisse le "Istituzioni di grammatica, che divenne l'abituale libro di testo per lo studio del latino durante il Medioevo.