"Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le donne non sono che attori: essi hanno le loro uscite e le loro entrate; e una stessa persona, nella sua vita, rappresenta diverse parti" (dalla commedia di William Shakespeare: "Come vi piace". La frase è detta da Jaques, innamorato di Aldrina, atto II, scena VII).

Le relazioni sociali spesso costringono l'individuo ad "apparire" più che essere, a mostrarsi per ciò che non si è o si vorrebbe essere, per farsi accettare, amare. L'apparire può indurre a mentire, ad indossare una virtuale maschera che copre il vero volto.

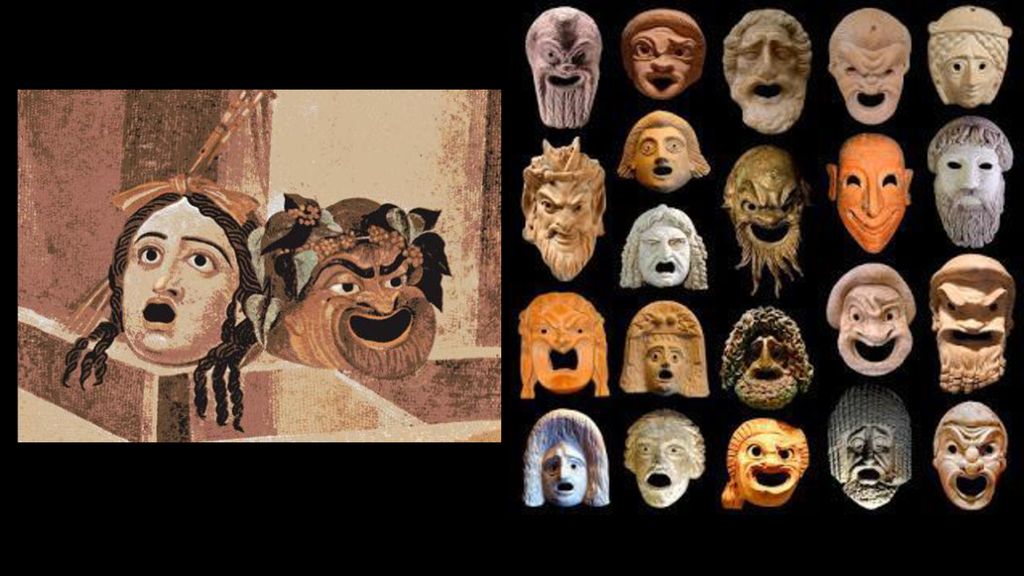

Nelle culture antiche la maschera aveva un significato simbolico e rituale, collegato a credenze religiose, perciò le maschere venivano utilizzate durante riti, cerimonie sacre e altre celebrazioni importanti. Negli scavi archeologici sono numerosi i rinvenimenti di maschere in terracotta o di piccole statuine teatrali anche nei corredi funerari.

Nell'antica Grecia la nascita del teatro coincise con l'ideazione e l'utilizzo delle prime maschere per caratterizzare il personaggio con l'espressione facciale. Di solito venivano realizzate con tela di lino, legno, sughero, cuoio, cartapesta.

La maschera fungeva anche da cassa di risonanza: la parte della bocca era fatta in modo tale da amplificare la voce ed essere ascoltata anche dagli spettatori più distanti dal palcoscenico, in fondo alla platea.

"Prosopon" (= volto) era la parola usata in ambito teatrale per alludere sia al viso sia alla maschera usata dagli attori. Da prosopon deriva nella lingua italiana la parola "prosopopea".

Nella lingua latina la maschera teatrale era denominata "persona", parola di probabile origine etrusca, da "Phersu". A Tarquinia (prov. di Viterbo) in alcune tombe etrusche ci sono fregi che rappresentano "Phersu", personaggio mascherato.

Con la filosofia stoica la parola "persona" venne ampliata di significato e cominciò ad indicare l'essere umano. Poi Tertulliano (155-230) usò tale sostantivo per descrivere la trinità: "una sostanza (una substantia), tre persone (tres personae).

Per i Greci il sostantivo "persona" indicava sia il volto, sia la maschera, sia il personaggio.

Dall'epoca del commediografo greco Aristofane (450 a. C. circa – 385 a. C. circa) a quella del commediografo greco Menandro (342 a. C circa - 291 a. C. circa) la maschera dell'attore comico (e forse anche di quello tragico) subì cambiamenti rispetto alle maschere realistiche con le fattezze di personaggi della vita pubblica ateniese. Con la nuova commedia la tipizzazione dei ruoli comportò anche la fissità delle tipologie: ogni personaggio indossava la propria. All'entrata in scena dell'attore il pubblico capiva subito chi era: erano sufficienti la maschera e l'abbigliamento indossati.

Invece il teatro latino di epoca romana , erede della fase evolutiva nel processo di tipizzazione delle maschere, mirò ad evidenziare ancora di più la corrispondenza tra maschera e caratteristiche del ruolo interpretato.

in questo modo

in questo modo