Jesse Draxler è un artista statunitense nato il 5 gennaio 1981 in un piccola città rurale nel Wisconsin.

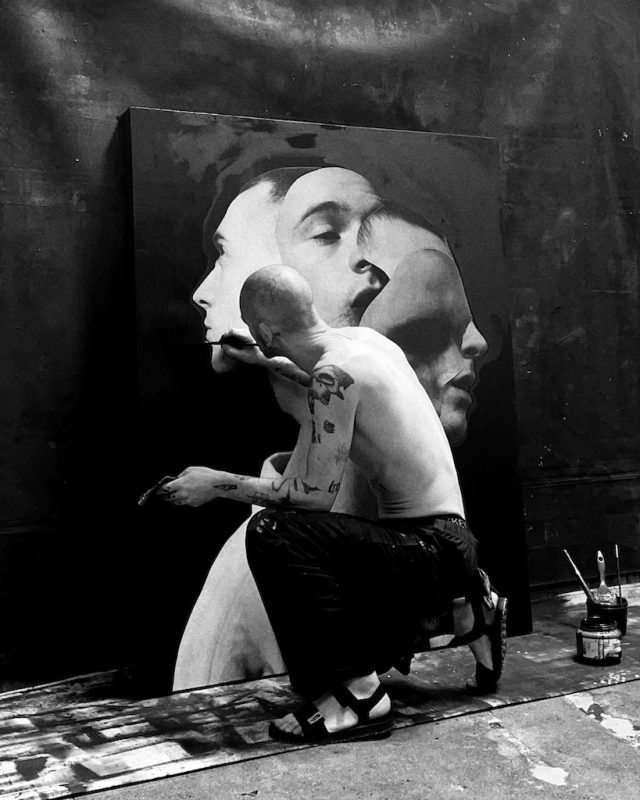

Le sue opere uniscono pittura digitale fotografia, collage. Sono spesso caratterizzate da manipolazioni del volto umano o altre distorsioni visive. Raffigurano volti scomposti, ma anche soggetti con parti del corpo mancanti o inserite dove non dovrebbero.

Jesse Draxler sottopone i suoi personaggi a un processo di decostruzione e successiva ricostruzione per mostrarli come esseri paradossali, surreali. Stravolge le caratteristiche originarie per ottenere entità diverse, insolite e inaspettate.

Questo artista è affetto da discromatopsia, una forma di daltonismo che impedisce di vedere chiaramente il rosso e il verde. Anche per questo nei suoi lavori l'uso dei grigi, dei bianchi e dei neri non è casuale: l'artista ha una tavolozza solo apparentemente monocorde, capace però di cogliere le tante sfumature dei cosiddetti "non colori":

"Abbandonare i colori per me è stata una scelta che mi ha permesso di dedicarmi alla composizione, i dettagli, le sfumature".