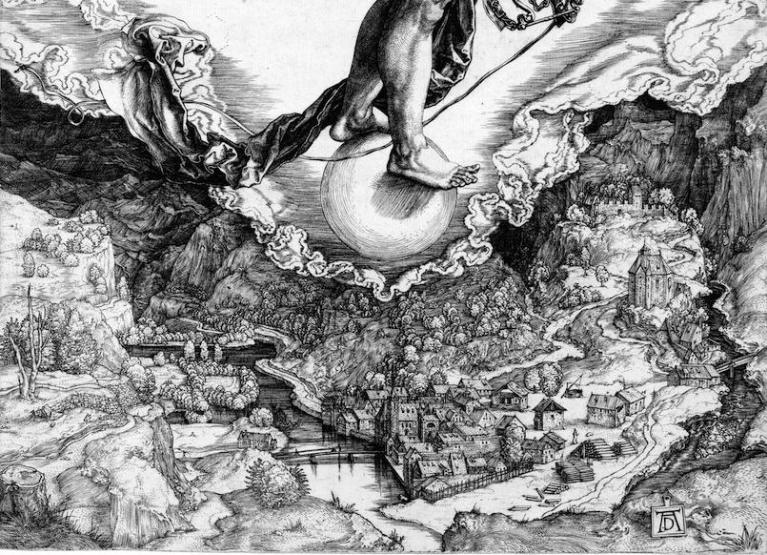

Pierre-Paul Prud'hon, "La Giustizia e la vendetta divina (Dike e Nemesi) perseguitano il crimine ( = "La Justice et la Vengeance divine poursuivant le crime"), olio su tela, 1808 circa. Questo quadro venne creato su commissione di Nicolas Frochot, prefetto della Senna, per esporlo nella sala del tribunale penale (= Corte d'assise) del palazzo di Giustizia di Parigi. Il dipinto è conservato nel Museo del Louvre.

Tre dei quattro personaggi del quadro sono in movimento, il quarto giace esanime per terra. Essi sono illuminati dalla luce della Luna, dando un aspetto abbastanza scuro alla composizione. Dike e Némesis sono personificate dalle due figure alate che inseguono il criminale, l'uomo che fugge.

Dike mentre vola guarda verso Némesis, ha una torcia accesa nella mano sinistra, con la mano destra sta per afferrare i capelli dell'uomo.

Némesis ha nella mano destra il pugnale per colpire il fuggitivo, con la mano sinistra regge la borsa che l'uomo ha rubato al

giovane, lasciato a terra nudo.

Le due figure centrali del dipinto: Dike rappresenta la giustizia umana, basata su leggi e norme, mentre Nemesis incarna la giustizia divina, che punisce i reati.

spesso collocata su una pedana lignea preceduta da gradini.

spesso collocata su una pedana lignea preceduta da gradini.