raffigurazione di un agape. Questa parola si può leggere sul muro, sulla sinistra, tra il primo e il secondo individuo. L'affresco è nelle catacombe dei Santi Marcellino e Pietro, a Roma.

Il Vangelo di Luca è quello che maggiormente narra di banchetti conviviali come occasione di insegnamento dell'amore fraterno da parte di Gesù, in particolare il cap. 14, 1 – 24.

Paolo di Tarso nella prima lettera ai Corinzi ne parla nel capitolo 11.

Anche altri autori descrivono l'agape.

affresco della seconda metà del II secolo, banchetto eucaristico (fractio panis), catacomba di Priscilla, Cappella greca, Roma.

Intorno alla tavola sono assise sette persone di cui la prima tende le mani nell'atto di spezzare il pane, sono raffigurati sette cestini, che alludono al miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando Gesù promette il pane della vita eterna.

Catacomba di Priscilla, Cappella greca

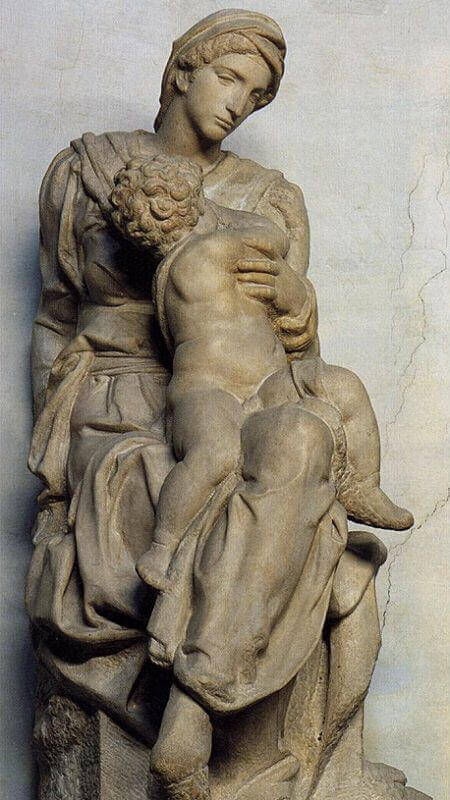

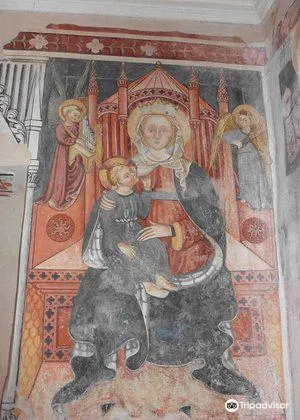

In Italia ci sono numerose chiese e opere d'arte dedicate alla Virgo Caritas, la Madonna della Carità.

segue