Ciao Niko e Iano.

Vi rispondo insieme poichè credo che la mia seguente risposta possa valere per entrambi; anche se, stavolta, Iano mi rimprovererà perchè ho messo "un piede in due scarpe"

***

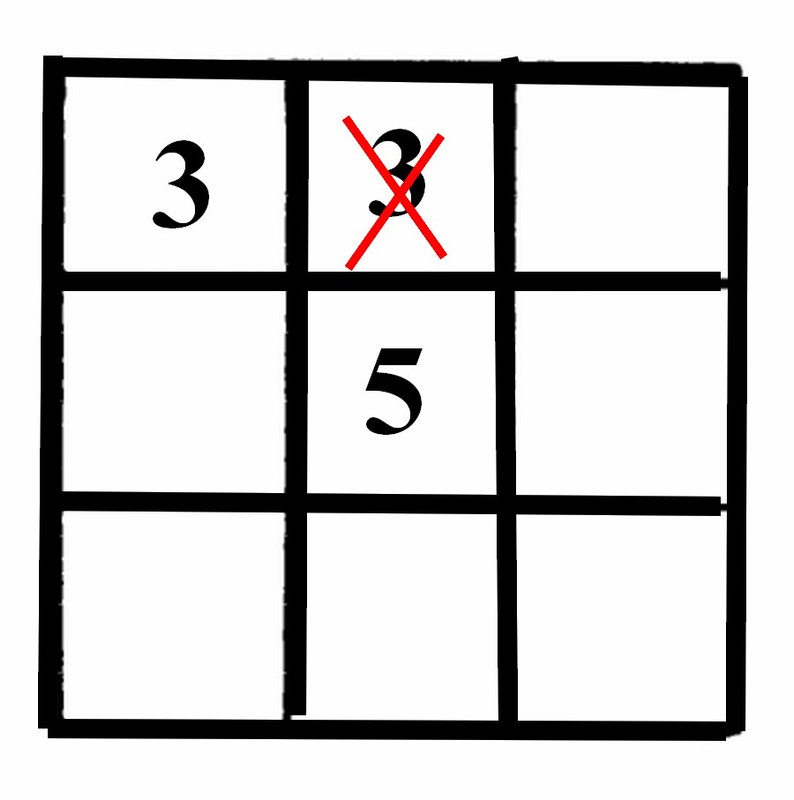

Dire che io "moltiplico i miei cinque euro per tre", a me sembra che significhi esattamente la stessa cosa che dire che io "moltiplico i miei cinque euro per tre volte"; il che equivale a dire, trasformando la moltiplicazione in addizione, che io aggiungo dieci euro ai miei cinque euro iniziali.

5 x 3 = 5 + (5+5) = 15

O no?

***

Per cui, dire che io "moltiplico i miei cinque euro per zero", a me sembra che significhi esattamente la stessa cosa che dire che io "moltiplico i miei cinque euro per zero volte".

***

Ma se sono vere le premesse di cui sopra, ne consegue, almeno secondo la logica ed il senso della lingua italiana, che, se io "moltiplico i miei cinque euro per zero volte", ciò equivale a dire che io "non li moltiplico affatto"; per cui mi rimangono in tasca i cinque euro di partenza, e basta.

Ma quelli non spariscono mica, solo per il fatto che non ne ho aggiunti altri.

***

Ed infatti, se è vero che qualsiasi moltiplicazione è trasformabile in una addizione, avremo che:

- se 5 x 3 = 5 + (5+5) = 15

- allora 5 x 0 = 5 + (0+0) = 5

***

Almeno, io continuo a vederla così!

***

Un cordiale saluto ad entrambi!

***

.

P.S.

Quanto al "borsellino magico" di Niko, io, purtroppo, non ce l'ho; ed infatti nel mio "borsellino" i cinque euro o ci sono o non ci sono.

Per cui:

- se ci sono, e sono fortunato, moltiplicandoli per tre volte, potrò mettere nel borsellino altri dieci euro;

- se, invece, ci sono, ma sono sfortunato, moltiplicandoli per zero volte, potrò mettere nel borsellino solo altri zero euro, per cui resterò con i cinque euro iniziali!

Quanto al "borsellino magico" di Niko, io, purtroppo, non ce l'ho; ed infatti nel mio "borsellino" i cinque euro o ci sono o non ci sono.

Per cui:

- se ci sono, e sono fortunato, moltiplicandoli per tre volte, potrò mettere nel borsellino altri dieci euro;

- se, invece, ci sono, ma sono sfortunato, moltiplicandoli per zero volte, potrò mettere nel borsellino solo altri zero euro, per cui resterò con i cinque euro iniziali!