Genius loci e paesaggio

genius loci = nume tutelare di un luogo, di una città, di un paesaggio.

Genius è il nome proprio della divinità, oggetto di culto nella religione romana.

Locus in latino veniva utilizzato per indicare un luogo riconoscibile nello spazio per la sua peculiare forma, le sue caratteristiche che lo delimitano e lo identificano.

"Nullus locus sine genio est" (= Nessun luogo è senza un Genio) sostiene nel IV sec. a. C. il retore latino Servio Mario Onorato nei "Commenti all'Eneide" di Virgilio.

Oggi, nel linguaggio dei paesaggisti, architetti ed artisti il "genius loci" è un concetto che riassume il carattere tipico di un luogo, la sua essenza, l'architettura e le tradizioni.

L'architetto norvegese Christian Norberg-Schulz (1926 – 2000) fu docente di teoria dell'architettura all'università di Oslo e scrisse numerosi saggi, fra i quali "Genius loci. Paesaggio ambiente architettura". In questo libro riflette sull'architettura, il suo modo di inserirsi in un territorio e le modalità con le quali questa può trasformarlo in un luogo con una precisa identità, sempre riconoscibile.

Come conciliare la bellezza e la protezione di un paesaggio?

Argomentare sul paesaggio significa confrontarsi con la storia e la geografia, l'economia e la cultura, il modo di vivere delle persone in una località.

I paesaggi riflettono estetica ed etica, l'operosità umana, l'attiva interazione tra ambiente e società.

L'invadenza selvaggia dell'urbanizzazione e della cementificazione hanno trasformato o stanno, trasformando il paesaggio della nostra penisola, alterando, irrimediabilmente, non solo il suo aspetto, ma anche il rapporto fra individuo e natura instaurato in millenni.

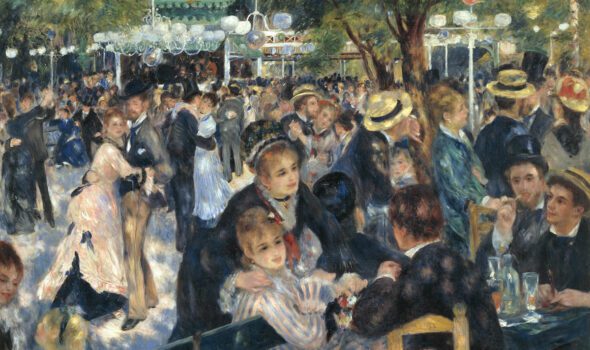

Dalla concezione del paesaggio in senso soggettivo (vedutistica e pittorica) al paesaggio oggettivo, inteso come identità ambientale trasformata dall'attività umana. Identità bisognosa di essere salvaguardata da stravolgimenti.

segue

genius loci = nume tutelare di un luogo, di una città, di un paesaggio.

Genius è il nome proprio della divinità, oggetto di culto nella religione romana.

Locus in latino veniva utilizzato per indicare un luogo riconoscibile nello spazio per la sua peculiare forma, le sue caratteristiche che lo delimitano e lo identificano.

"Nullus locus sine genio est" (= Nessun luogo è senza un Genio) sostiene nel IV sec. a. C. il retore latino Servio Mario Onorato nei "Commenti all'Eneide" di Virgilio.

Oggi, nel linguaggio dei paesaggisti, architetti ed artisti il "genius loci" è un concetto che riassume il carattere tipico di un luogo, la sua essenza, l'architettura e le tradizioni.

L'architetto norvegese Christian Norberg-Schulz (1926 – 2000) fu docente di teoria dell'architettura all'università di Oslo e scrisse numerosi saggi, fra i quali "Genius loci. Paesaggio ambiente architettura". In questo libro riflette sull'architettura, il suo modo di inserirsi in un territorio e le modalità con le quali questa può trasformarlo in un luogo con una precisa identità, sempre riconoscibile.

Come conciliare la bellezza e la protezione di un paesaggio?

Argomentare sul paesaggio significa confrontarsi con la storia e la geografia, l'economia e la cultura, il modo di vivere delle persone in una località.

I paesaggi riflettono estetica ed etica, l'operosità umana, l'attiva interazione tra ambiente e società.

L'invadenza selvaggia dell'urbanizzazione e della cementificazione hanno trasformato o stanno, trasformando il paesaggio della nostra penisola, alterando, irrimediabilmente, non solo il suo aspetto, ma anche il rapporto fra individuo e natura instaurato in millenni.

Dalla concezione del paesaggio in senso soggettivo (vedutistica e pittorica) al paesaggio oggettivo, inteso come identità ambientale trasformata dall'attività umana. Identità bisognosa di essere salvaguardata da stravolgimenti.

segue

costretto dalla peregrinatio academica. Mi guadagno il vitto e l'alloggio quotidiano facendo l'amanuense

costretto dalla peregrinatio academica. Mi guadagno il vitto e l'alloggio quotidiano facendo l'amanuense  ma non sono capace di versificare, perciò Jean accontentati di quel che ti posso donare.

ma non sono capace di versificare, perciò Jean accontentati di quel che ti posso donare.