Nel 2004 fu realizzato il film "I colori dell'anima". Nelle sale cinematografiche italiane giunse nel 2005. Narra la storia della rivalità tra due geni dell'arte contemporanea, Amedeo Modigliani e Pablo Picasso, e del loro amore per due donne, rispettivamente Jeanne Hebuterne e Olga Khoklova.

Il film comincia con questa domanda di Jeanne: "Sapete che cos'è l'amore, quello vero ? Avete mai amato così profondamente da condannare voi stessi all'inferno per l'eternità? Io l'ho fatto...".

Con questo incipit ci invita a riflettere sui tragici amori.

Jeanne, cresciuta in un ambiente della media borghesia, era attratta dalla pittura, la poesia, la musica . Quando a Parigi conobbe Modì ad un corso di disegno all'Accadèmie Colarossi, aveva 19 anni.

La giovane francese aveva gli occhi azzurri e lunghi capelli castani. Era riservata, tranquilla, un po' malinconica. Affascinò subito Modigliani per la bellezza e il carattere docile.

Fu reciproco innamoramento. Lei andò a convivere con l'artista, nonostante le proteste dei genitori della ragazza.

Erano due anime inquiete alla ricerca di un significato della vita: lo trovavano l'uno nell'altra nel loro amore passionale.

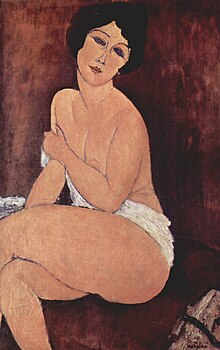

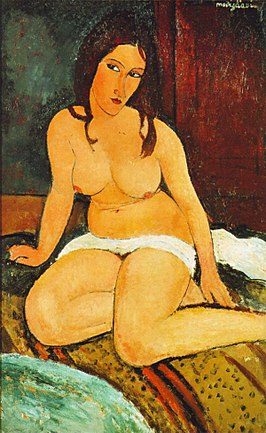

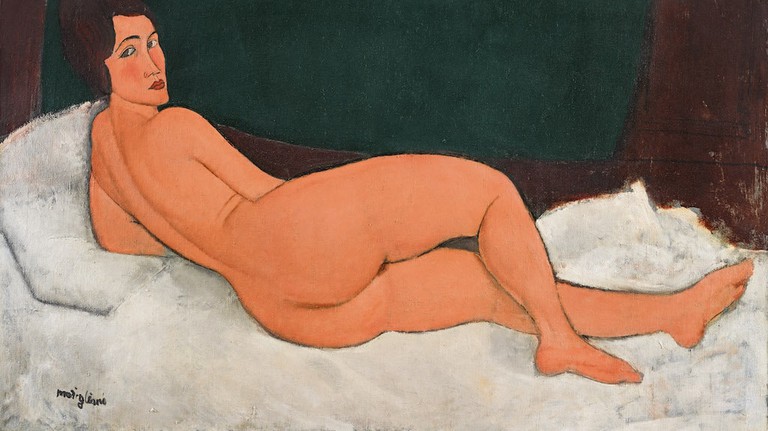

Jeanne fu la modella prediletta e Modì le dedicò circa venti tele, in diverse posture.

Inizialmente la dipinse con gli occhi celati, simbolo di astrazione del volto nella ricerca dell'anima racchiusa nel corpo.

Quando lei gli chiese il perché, Amedeo le rispose: "Devo prima conoscere la tua anima".

Successivamente le dipinse gli occhi con l'iride azzurra, alcune volte marrone,.

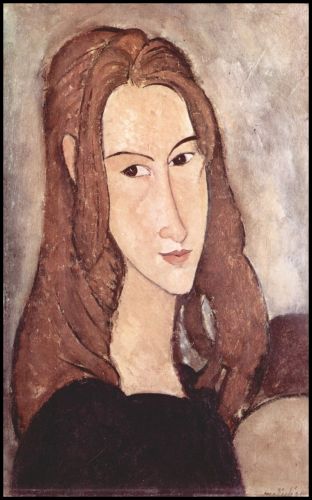

Amedeo Modigliani, Jeune fille rousse (Jeanne Hébuterne, 1918, olio su tela, Parigi, collezione Jonas Netter.

La ragazza ha il volto orientato di tre quarti come se fosse stata fotografata all'improvviso: il corpo è girato verso destra mentre lo sguardo è rivolto a sinistra.

L'abito nero valorizza il volto allungato e il collo slanciato. La fisionomia descrive una giovane elegante, con le labbra sottili colorate dal rossetto.

Il film comincia con questa domanda di Jeanne: "Sapete che cos'è l'amore, quello vero ? Avete mai amato così profondamente da condannare voi stessi all'inferno per l'eternità? Io l'ho fatto...".

Con questo incipit ci invita a riflettere sui tragici amori.

Jeanne, cresciuta in un ambiente della media borghesia, era attratta dalla pittura, la poesia, la musica . Quando a Parigi conobbe Modì ad un corso di disegno all'Accadèmie Colarossi, aveva 19 anni.

La giovane francese aveva gli occhi azzurri e lunghi capelli castani. Era riservata, tranquilla, un po' malinconica. Affascinò subito Modigliani per la bellezza e il carattere docile.

Fu reciproco innamoramento. Lei andò a convivere con l'artista, nonostante le proteste dei genitori della ragazza.

Erano due anime inquiete alla ricerca di un significato della vita: lo trovavano l'uno nell'altra nel loro amore passionale.

Jeanne fu la modella prediletta e Modì le dedicò circa venti tele, in diverse posture.

Inizialmente la dipinse con gli occhi celati, simbolo di astrazione del volto nella ricerca dell'anima racchiusa nel corpo.

Quando lei gli chiese il perché, Amedeo le rispose: "Devo prima conoscere la tua anima".

Successivamente le dipinse gli occhi con l'iride azzurra, alcune volte marrone,.

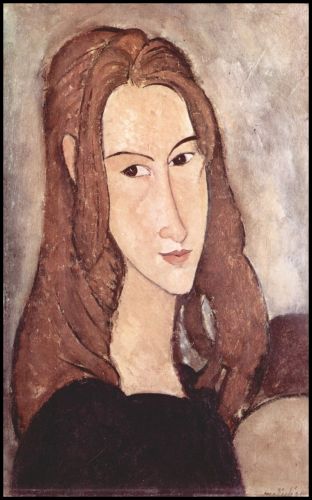

Amedeo Modigliani, Jeune fille rousse (Jeanne Hébuterne, 1918, olio su tela, Parigi, collezione Jonas Netter.

La ragazza ha il volto orientato di tre quarti come se fosse stata fotografata all'improvviso: il corpo è girato verso destra mentre lo sguardo è rivolto a sinistra.

L'abito nero valorizza il volto allungato e il collo slanciato. La fisionomia descrive una giovane elegante, con le labbra sottili colorate dal rossetto.