Citazione di: Eutidemo il 14 Luglio 2022, 05:53:24 AMLungi da me rovesciare il "buon senso statistico": non a caso ho scritto che «ironicamente [...] talvolta, come in queste estrazioni, un campione piccolo [...] rappresenta meglio la probabilità standard di una casistica più estesa» (autocit.); non stavo sostenendo che questa sia la regola, altrimenti non si capirebbe il riferimento all'ironia (del destino/caso).Però non sono affatto d'accordo che un campione così piccolo (il nero) rappresenti meglio la probabilità standard di una casistica più estesa

Come dire: se lancio la moneta due volte ed una volta esce testa e l'altra croce, ho una rappresentazione (non una conferma) della probabilità standard più attendibile che se faccio 100 lanci ed esce 70 volte croce, non perché l'esito di due lanci sia più attendibile di quello di 100, ma perché la probabilità standard del 50% viene meglio rappresentata da quei due lanci.

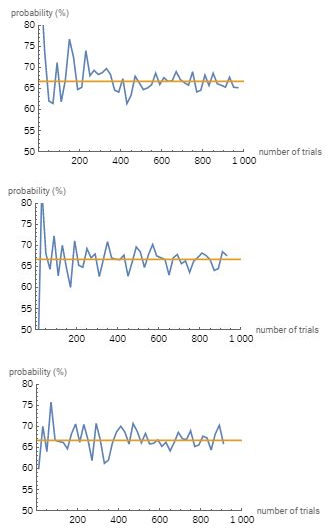

Seguono tre serie simulate da 1000 lanci ciascuna; in verticale la percentuale di volte in cui il fronte e il retro sono del medesimo colore ("traducendo" dalle monete alle carte), in orizzontale il numero di estrazioni, la linea blu rappresenta il variare della percentuale al susseguirsi degli esiti di estrazione, la linea gialla segna il 66%: